유커(중국관광객)가 어느덧 우리 골목과 일상 안으로 깊이 들어오고 있다. 한중 자유무역협정(FTA) 협상 타결 소식까지 전해진 뒤끝이어서 그런지 이제 본격적으로 그들과 더 가까이 어울려 사는 법을 고민해야 한다는 생각이 든다. 왜 그들은 한국을 찾을까, 그들이 좋아하는 것은 무엇이고 싫어하는 것은 무엇일까, 그들은 우리의 일상을 얼마나 어떻게 바꿔놓게 될까, 우리 시민들 자영업자들 중소기업 대기업은 뭘 어떻게 대응해야 할까.

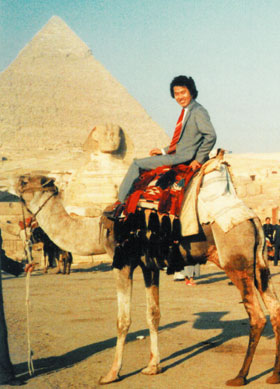

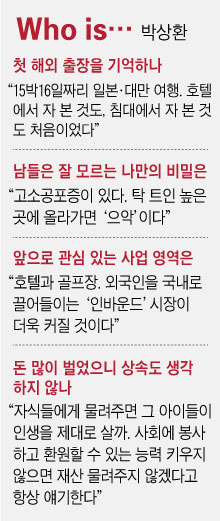

국내 최대 중국 인바운드(외국인 관광객 국내 유치) 회사이자 35년 여행업 경력의 모두투어인터내셔널 장유재 대표를 찾은 것은 그 때문이었다. 그는 “격세지감을 느낀다”고 했다.

“지금은 명동 거리에서 ‘이랏샤이마세’ 대신 ‘콰이라이(어서 오세요)’가 대세다. 1998년 한중 관광 자유화가 이뤄졌지만 한동안 유커는 비즈니스 방문이 주였다. 쇼핑도 활발하지 않았다. 한국인들은 ‘중국인들이 물건만 만져보고 안 산다’고 했고 중국인들은 ‘살 게 없다’고 했다. 명동 일부 상점에서는 ‘중국인 출입금지’ 문구를 써 붙여 중국인들이 중국대사관, 청와대 앞까지 가서 항의한 적도 있었다.”

―그러던 게 언제부터 변했나.

“중국 경제성장이 동력이 됐지만 전자제품 문화상품 등 한국의 발전이 큰 몫을 했다. 처음엔 고려인삼밖에 팔 게 없었다. 하지만 인삼은 중국에도 흔하지 않은가. 인삼 다음으로 기껏 해봐야 가는 게 용산전자상가였다. 거기서도 사가는 게 면도기 정도였다. 그러던 상황이 삼성 휴대전화가 나오면서 확 달라졌고 지금은 주방용품 밥솥 화장품까지 확장됐다. 옛날에 우리가 일본 가면 코끼리밥통 보온병 사오듯 이제 중국인들이 한국 오면 그런 식으로 물건을 사간다.”

중국 국가관광국에 따르면 지난해 중국인 출국자는 9800만 명에 달한다. 이 중 3분의 2가 홍콩 마카오를 갔고 나머지 3분의 1이 다른 외국에 갔다. 이 다른 외국 중 1위가 한국이었다. 홍콩 마카오는 중국의 특별행정구이니 사실상 중국인이 가장 많이 가는 외국은 한국인 셈이다.

한국을 찾은 외국인 관광객 중에서도 중국은 단연 1위다. 한국관광공사에 따르면 올해 예상되는 1400여만 관광객 중 절반에 육박하는 600여만 명이 유커로 예상된다. 단일 국가 관광객이 한 해 500만 명을 돌파한 것은 올해가 처음이다.

유커들이 지난해 한국에서 쓴 비용은 총 7조7000억 원으로 올해는 10조 원에 이를 것으로 추산된다. 신한카드 빅데이터센터가 한국문화정보센터와 공동으로 상반기 외국인 신용카드 사용 지출액을 나라별로 분석했더니 중국인 비중이 사상 처음으로 절반을 넘는 52.8%(2조5524억 원)에 달했다. 일본인 미국인의 카드 사용액을 합친 금액의 2배가 넘는다. 산업연구원은 유커의 지출이 국내 산업에 미치는 생산유발 효과가 지난해 13조3700억 원이라고 추정하면서 3000만 원대 고급 승용차 44만 대를 판 것과 맞먹는다고 분석하기도 했다.

보쌈 족발집에 여주, 파주까지

장 대표에게 유커들이 느끼는 한국의 매력에 대해 물으니 여러 요인을 짚었다.

“일단 가깝다. 아무리 멀어도 4시간이고 대부분 2시간이다. 물가도 중국 대도시와 비슷하다. 중국은 내수 활성화를 위해 명절 휴가 연휴를 9일, 10일씩 주는데 국내 여행 가는 것보다 한국 오는 게 싸다. 제주도 무비자, 한류도 큰 영향을 미쳤다. 유커 중에 20, 30대 여성 비율이 급증하고 있는데 드라마에 등장한 한국 문화를 즐기고 싶어 한다. 한국 드라마 속에 잠깐 나왔던 카페까지 어떻게 알았는지 찾아간다. 쇼핑도 명품 싹쓸이보다 화장품 김 김치 라면 과자 밥솥 옷 등 생활용품을 많이 사간다. 물론 아직도 매대 이쪽부터 저쪽 끝까지 다 싸 달라는 식의 통 큰 소비도 많다. 왕복 40만 원짜리 저가 패키지로 와서 면세점에서 7000만 원 쓰는 게 중국 사람들이다.”

그는 외부 환경의 변화도 짚었다.

“2012년 9월 이후 일본과의 영토 분쟁(댜오위다오·일본명 센카쿠열도)으로 중국인의 일본 여행이 확 줄었다. 태국은 정정이 불안해서, 말레이시아는 항공기 사고 때문에 줄었다. 한국 수요가 늘다보니 정기 노선이 없었던 중국 지방도시와 한국 지방도시 간에 전세기 운항이 늘었다.”

그러면서 “올해 한국에 온 유커 600만 명 중에 여행사를 통해 온 사람은 30% 정도에 불과하고 나머지는 모두 비행기 숙박을 스스로 예약해 오는 자유여행객”이라고 했다.

자영업자들 유커 겨냥했으면

“이들은 인터넷을 통해 관광지 숙박 맛집 정보를 얻은 뒤 서울과 지방 곳곳을 누빈다. 신사동 가로수길, 북촌 한옥마을, 삼청동 거리, 통인 광장시장 등 재래시장에도 중국인이 넘친다. 심지어 동묘 앞 벼룩시장까지 찾아다닌다. 명동 상권이 확 살아난 것도 유커 때문이다. 식당 메뉴판은 일본어에서 중국어로 바뀐 지 오래다. 연남동, 합정동, 성산동 일대도 유커들이 많이 찾는 곳이다. 연희동 감자탕집은 줄서서 먹는다. 홍익대 인근이 신촌보다 뜬 것도 유커 덕이 크다. 게스트하우스만 해도 100개 이상이 있다. 지방에도 전세기가 들어가면서 경기 여주, 파주 아웃렛은 물론이고 작은 동네 분식집도 ‘떡볶이’를 중국어로 써둔 곳이 있다.”

―유커들이 좋아하는 음식은 뭔가.

“숯불에 구운 고기 요리를 좋아한다. 또 여러 음식을 함께 시켜 먹는 걸 즐긴다. 삼계탕 좋아하는 것은 유명하고 순대, 닭볶음탕도 인기다.”

―미안한 말이지만 중국인들이 매너가 안 좋고 너무 시끄럽게 떠들어 눈살을 찌푸리게 하는 경우가 많다.

“목소리가 크고 톤이 높아 우리로서는 그렇게 느껴질 만한 게 좀 있다. 근데 중국 사람들은 한국인들이 시끄럽다고 한다(웃음). 당분간 유커 증가세는 매년 적어도 30%로 본다. 내년엔 700만 명 정도가 들어올 것으로 예상된다. 이참에 자영업자들도 손님을 한국인으로만 한정하지 말고 유커를 겨냥하는 전략을 펼 필요가 있다. 자영업자들이 힘을 합쳐 어떤 거리를 조성하는 것도 방법이다. 유커들 때문에 다소 불편해도 어쨌든 그들이 돈을 쓰고 간다는 걸 인정하고 이제 그들과 같이 살 생각을 해야 할 시점이 아닌가 싶다. 어떻든 극심한 내수 침체 상황에 또 하나의 기회가 될 수 있지 않겠는가.”

―일본 관광객처럼 순식간에 수요가 사라질 가능성은 없나.

“중국이 자신들의 내수 경제를 살린다며 내수에 더 집중하게 되면 지금 같은 성장세는 힘들어진다. 얼마 전 중국 하이난 섬에 대형 면세점이 문을 열었다. 앞으로 내륙 지방에도 많이 생겨날 것 같다. 하지만 당분간은 한국에 대한 매력이 이어지리라 본다. 중국은 사치세가 있는 등 세금이 높다.”

―유커들이 지적하는 불편사항은 뭔가.

“아무래도 숙박이다. 특급호텔은 많이 늘었는데 중저가 호텔이 아직 부족하다. 지방을 중심으로 호텔이 많이 생기고는 있지만 서울 도심에도 샤워하고 잠만 자는 소규모 비즈니스호텔이 많아졌으면 좋겠다.”

年 방문객 1000만 시대 열린다

―서울 잠실 롯데월드몰에 대한 중국인들 반응은 어떤가.

“여러 논란이 있지만 관광 측면에선 기대가 크다. 향후 주차 문제가 해결되고 타워가 완성되면 랜드마크로 필수 관광코스가 될 것 같다. 예전에 유커들이 오면 에버랜드, 롯데월드가 필수 코스였다. 패키지 상품에 둘 중 하나는 꼭 넣어야 했다. 중국에 놀이공원이 없기 때문이다.”

한국은 1998년 한중 여행이 자유화되면서 동남아처럼 무조건적 저가정책으로 가서는 안 된다는 문제의식 아래 중국 전담 여행사 제도라는 걸 만들었다. 처음엔 25개사에 불과했으나 지금은 180개사에 달한다. 장 대표는 전담 여행사들의 대표 격인 여행업협회(KATA) 인바운드 위원장을 맡고 있다.

그에게 마지막으로 한중 FTA 효과에 대해 물었다.

“확실히 분위기가 달라진 것 같다. 현재 우리나라는 중국인들이 한국에서 여행사 차리는 것에 제한을 두고 있지 않은데 중국은 자국 내에서 외국인이 여행사를 만드는 것을 일일이 허가제로 운영해 왔다. 그것도 일본 독일 등 몇 개 나라만 중국 자본이 함께 들어가야 허용해주고 있는데 한국은 이마저도 제외됐었다. 그런데 FTA 타결로 한국 업체도 한 회사 정도는 허용해줄 거라는 소식이 들린다. 성에 차지는 않지만 의미 있는 출발이라고 본다.”

9월 삼성증권은 ‘유커의 진짜 빅뱅은 이제 시작’이라는 제목의 보고서에서 ‘중국은 현재 해외여행 붐이 본격화되는 1인당 국민소득 3000∼1만 달러 구간의 중간 정도(6000달러)에 들어서 있다. 1만 달러 소득이 예상되는 2018년까지 여행객 규모는 최대 80% 늘 것’이라고 분석했다. 이렇게 따지면 2018년부터는 연간 1000만 명의 유커가 국내에서 30조 원 이상을 소비할 것으로 예상된다는 것이다. 이는 지난해 국내 소매 판매의 10%에 해당한다.

루돌프 줄리아니 시장 시절 미국 뉴욕이 불황 속에서도 관광객 증가로 높은 소득을 올려 경제를 활성화시켰다는 것은 잘 알려진 사실이다. 굴뚝 없는 미래산업이라 불리는 관광산업은 미래성장동력 중 하나로도 인정받는다. 바야흐로 유커들과 더 친해지는 법을 연구할 때이다.

허문명 기자

http://news.donga.com/3/all/20141117/67928315/1

'두근거리는삶 > 문화콘텐츠' 카테고리의 다른 글

| 이제는 요우커 관광의 품질을 고민할 때 (0) | 2015.03.07 |

|---|---|

| 2014 경제키워드? 유커 (0) | 2015.03.07 |

| [장일현 기자의 인&아웃] 말단 여행인솔자, 1등 여행사 CEO로 (0) | 2015.03.07 |

| 공공디자인의 전통과 현대 (0) | 2014.08.04 |

| [2014-02-07]Why are so many adults adopted in Japan? (0) | 2014.02.08 |